こんにちは、テルテルです。

20代から知って得するお金の知識に関する情報を発信しています。

貯金を始めたけれど「いつも続かない」・「ついつい貯金口座からお金を引き出してしまう」そんな悩みはありませんか?

貯金が苦手なあなたでも基本の貯金術を学ぶことで、簡単にストレスなくお金を貯めることができます。

この記事では、「年末調整の仕組みとメリット」について、わかりやすく解説していきます。

・年末調整の基本的な仕組み

・年収別の還付金額

年末調整の基本的な仕組み

みなさんは、年末調整はなんのために行われているか知っていますか?

年末調整とは、簡単に言うと、「会社員や給与所得者が1年間で支払った税金(所得税)と、実際に納めるべき税金との差を調整する手続き」です。

毎月の給与からは概算の税金が天引きされていますが、年末調整で正確な税額を計算し、過不足があれば調整します。

過剰に払っていた場合には還付され、足りない場合には追徴されるという仕組みです。

では、なぜ年末調整が必要になるかというと、「給与所得者が確実に正しい所得税額を納める」ためです。

税金はその人の収入や控除によって変動します。

1年間の収入や家族構成、保険料などの控除対象が変わるため、毎月の給与から天引きされる税金だけでは正確な額を納められない可能性があります。

そのため、年末に最終的な調整を行い、納税者にとっても過不足を解消できるメリットがあるのです。

年末調整で還付される金額

年末調整の還付、追徴金額は、所得・家族構成・保険料によって変わりますが、各年収ごとに還付される金額の目安を下記にまとめました。

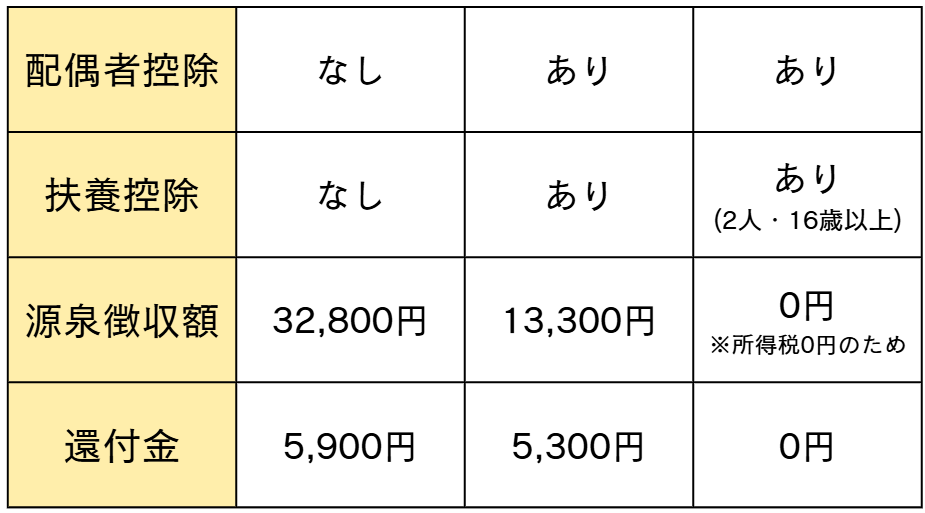

★年収200万円の還付額(目安)

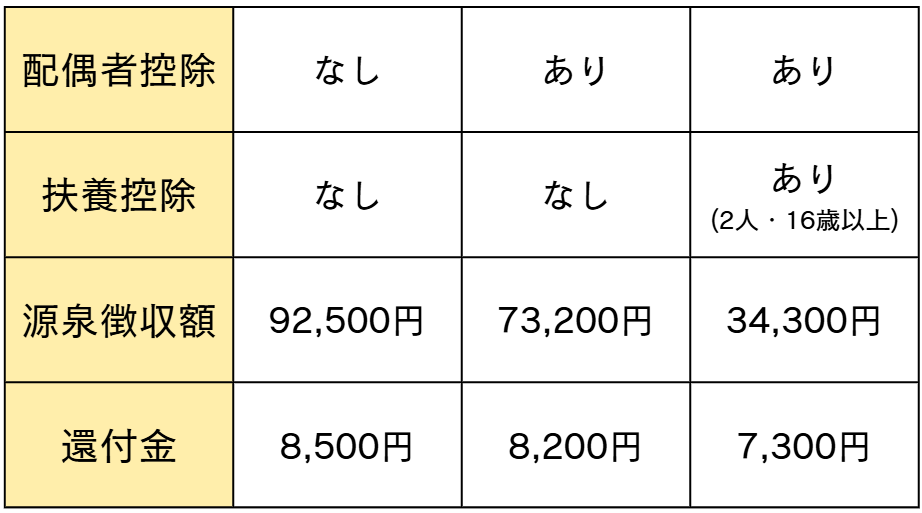

★年収400万円の還付額(目安)

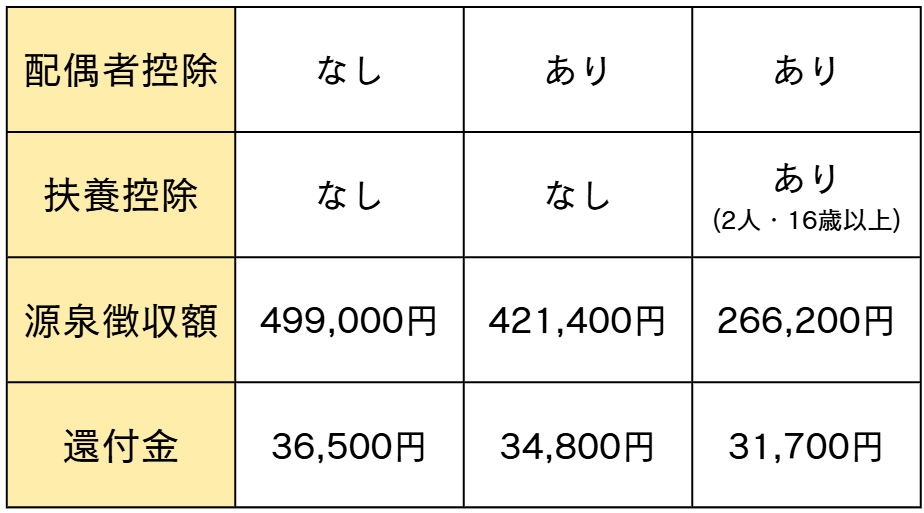

★年収800万円の還付額(目安)

※すべての年収別において配偶者控除と扶養控除以外の控除は考慮しておりません。

次に、年末調整に必要な書類について解説します。

年末調整で必要な書類・適用される控除

年末調整の際には、いくつかの書類を提出する必要があります。

主な書類は以下の通りです。

扶養控除等申告書:家族の状況に基づき扶養控除を申請するための書類。

保険料控除申告書:生命保険や地震保険など、保険料控除の適用を申請するための書類。

住宅借入金等特別控除申告書:住宅ローン控除を受けるための書類(条件あり)。

これらの書類は、企業から配布されるか、インターネットでダウンロードして記入・提出することが一般的です。

また、年末調整では以下のような控除が適用されます。

★年末調整で適用される控除

扶養控除:配偶者や子供など、扶養家族がいる場合に適用されます。

社会保険料控除:健康保険料や厚生年金保険料など、社会保険料の控除です。

生命保険料控除:一定の生命保険料を支払っている場合に適用される控除。

地震保険料控除:地震保険料を支払っている場合の控除。

住宅ローン控除:住宅ローンを利用している場合に一定額の控除を受けられます。

これらの控除を適切に申請することで、所得税の負担が軽減されます。

申請をする際には、抜け漏れが無いよう確認することをおススメします。

年末調整を忘れずに行うポイント

年末に向けて仕事も忙しくなり年末調整の手続きを忘れてしまう方も多いのではないでしょうか。

年末調整は会社側で行われる手続きですが、従業員自身も書類の提出や控除の確認が必要です。

年末調整を忘れないようにするためにも下記の3つのポイントに注意をしましょう。

★年末調整前に確認しておくポイント

期限内に書類を提出する:年末調整の書類提出期限は企業によって異なりますが、多くは11月から12月です。期限を確認して早めに提出しましょう。

控除対象の保険料や家族状況の確認:年末調整で適用される控除は、正確な情報が必要です。保険証券や契約内容を確認し、正しく記入しましょう。

扶養家族の変更がある場合は申告:結婚や子供の誕生などで家族構成が変わった場合、適用できる控除も変わるため、必ず申告してください。

年末調整が終わっても気を抜いてはいけません。

年末調整を行っても確定申告が必要な人もいますので下記のケースに当てはまる人は、確定申告の要・不要を確認しておきましょう。

副業の収入がある:給与以外の収入がある場合、確定申告で追加の税金を計算する必要があります。

高額の医療費を支払った:医療費控除の適用を受けるためには確定申告が必要です。

住宅ローンを初めて利用した:住宅ローン控除を初年度に受ける場合、確定申告が必要です。

まとめ「年末調整を行い過不足のない正確な税金を納めましょう」

年末調整は、給与所得者にとって大切な手続きです。

これにより、過不足なく正確な税金を納められ、還付がある場合には返金も受けられます。

20代のうちから税金の仕組みや控除の適用について理解し、正しく手続きすることが、将来の資産形成にもつながります。

今回の記事では「年末調整の仕組みとメリット」について解説しました。

知識だけをインプットしてもお金は貯まりません。

将来の自由を勝ち取るために必ず行動を起こしていきましょう!

以上、テルテルでした!

ここまで読んでいただきありがとうございました!